こんにちは。エネルギー・文化研究所の山納洋(やまのう・ひろし)です。

私は2014年から「Walkin'About」という、参加者の方々に自由にまちを歩いていただき、その後に見聞を共有するまちあるき企画を続けてきました。

その目的は「まちのリサーチ」です。そこがどういう街なのか、どんな歴史があり、今はどんな状態で、これからどうなりそうかを、まちを歩きながら、まちの人に話を聞きながら探っています。

この連載ではWalkin'Aboutを通じて見えてきた、関西のさまざまな地域のストーリーを紹介しつつ、地域の魅力を活かしたまちのデザインについて考えていきます。

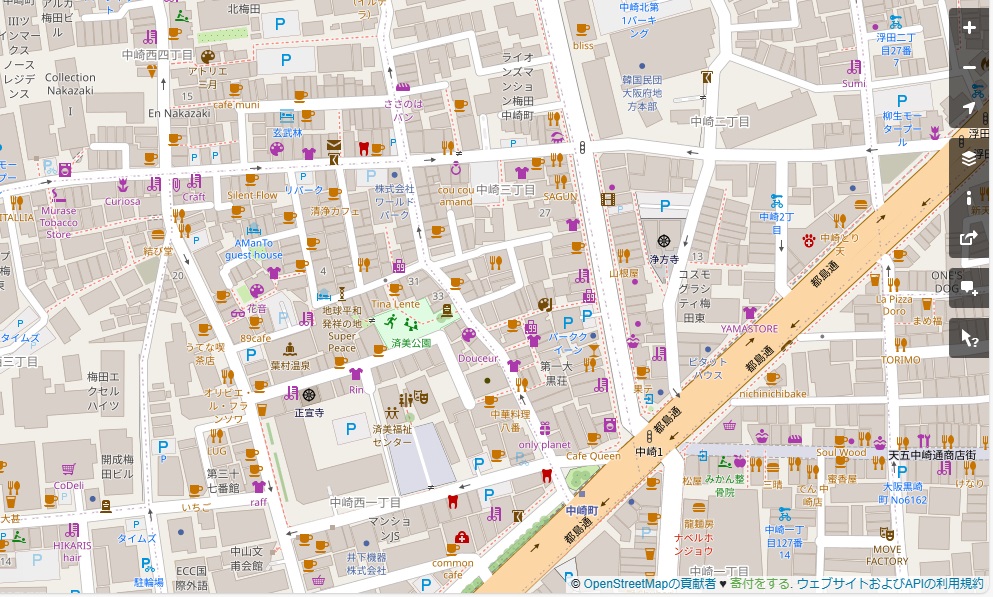

中崎町は大阪駅・梅田駅から10分の都心にありながら、レトロな雰囲気のまちなみが残っている場所です。2000年ごろから長屋を改修してオープンしたカフェや雑貨屋、ギャラリー、洋服屋、美容室などが軒を連ねるようになりました。特に週末には、多くの人たちが訪れる街になっています。

カフェや雑貨店が並ぶ中崎町の風景

江戸時代には、中崎町あたりは大坂三郷の外側に位置する村でした。明治になって梅田に大阪駅ができた後もしばらくは田畑でしたが、1897年(明治30年)の大阪市第一次市域拡張の際に大阪市に編入されてからは市街地化が進み、あぜ道や運河が通りや路地に姿を変え、木造瓦屋根の長屋が建ち並ぶ住宅地が広がっていきました。第二次世界大戦の戦災を免れたことで、長屋の街並みや道幅の狭い、迷路のような街路空間が今も残されています。

大正時代の長屋建築が残された路地

20世紀の終わり頃に、この街に残されていた長屋を改装して、カフェやバー、雑貨店、洋服屋、ギャラリー、美容室などを始める人たちが出てきました。彼らは空き家になっていた物件の大家と交渉し、安い家賃で物件を借り、セルフビルドなどで費用をかけずに改修を行い、自分たちの空間を作り上げていきました。中崎町は大型商業施設が集積し、若い人たちが集まる茶屋町のすぐ近くに位置していますが、出店者たちの動機は、儲けというよりは自己表現、自己実現で、スローライフという言葉に象徴されるようなスタイルを体現していました。

そうした店舗が増えてきたことで、中崎町は様々なメディアで紹介され、若者の街として注目されるようになりました。

2006年頃には、界隈の店舗数は100店舗ほどにもなっています。

中崎町の住宅地内にあるカフェ

戦前長屋をリノベートした洋服店と喫茶店

僕も2004年から2023年まで、中崎町で「コモンカフェ」というカフェを営んでいました。長屋ではなくビルの地下1階の物件で、店主が日替わりで替わり、カフェやバーとして、また劇場やライブスペースとしても活用していました。数十人の店主が自分たちの表現を持ち込み、日々イベント的な営業をしていましたが、店主の中には中崎町の店舗オーナーの方もおられ、自分たちのお店ではできない音楽イベントや周年イベントなどを持ち込んでいただいていました。店舗の跡地は現在、「アクトカフェ」という名前の空間になり、演劇公演や音楽ライブ中心に様々な催しを行っています。

大阪には、若い人たちが感度の高いカフェやショップを出店したことをきっかけに、人気のエリアになった場所がいくつかあります。60年代から70年代にかけてのアメリカ村、90年代後半の南船場、2000年前後の堀江などがそうです。人気が高まるにつれてさらに開発が進み、賃料が上昇したことで、これまで街を盛り上げてきた入植者たちがその街を離れざるを得なくなる、ということも起こりました。このことを「ジェントリフィケーション」といいます。

2000年頃からお店が集積するようになった中崎町や空堀では、土地と建物の所有者が別であったことから一体的な開発が進みにくく、これまでは街並みは大きく変わることなく維持されてきました。

大阪ではその後、昭和町や蒲生四丁目など、同じく戦前の長屋を活用したショップやギャラリーが集積するエリアが生まれてきています。これらのエリアでは長屋のリノベーションを積極的に手がけ、まちに必要な業種をセレクトしてテナントを見つけ、店主同士の関係性を作り出し、エリア全体で価値を上げていくトータルプロデュースの担い手がおられます。これに対して、中崎町では、店主はそれぞれ空間を獲得し、自分たちのやりたいことを追求しつつ、仲の良い店主が集まって連携した取り組みを行うというスタイルでまちづくりが行われてきました。

中崎町が注目されるようになって、四半世紀近くが経ちました。店舗数は今も100店舗以上あり、新たに空き家になった物件がショップに変わったり、廃業、あるいは移転した店舗が別のオーナーの店に変わったり、という変化は起こり続けています。店舗物件の家賃は以前に比べて上がってきており、特に物件の所有者が不動産屋や外国人オーナーに変わったりすると急激に上がる傾向にあるそうです。家賃が上がったことで、ショップオーナーも、自己表現というよりは事業として出店する方も増えてきているようです。

2024年8月に住宅地内にオープンしたプレッツェル専門店

中崎町では2018年から「中崎町博覧会」という取り組みが続けられています。主催しているのはものづくりやアートに関わる店主たちで、ものづくりの街をアピールし、作り手の販売の機会を増やすため、30店舗近くが参加する街巡りイベントを行ったり、商業施設でのPOPUPイベントを開催したり、街歩きマップの制作や清掃活動なども行っています。

2019年4月に開催された「なかはく2」(中崎町博覧会Vol.2)の様子

賃料の上昇により、ものづくり作家のアトリエやショップは継続が難しくなり、また新たに中崎町に店を出すことはさらに難しくなっているそうです。そうした中、「中崎町博覧会」では、ものづくりを目指している作り手が中崎町に集まってきて、相互作用しながら盛り上がっていく、そんな風に中崎町が今後ともものづくりに携わる人たちが集う街であり続けることを目指しているそうです。今年も10月か11月に開催を予定しているそうですので、ぜひ覗いてみてください。

※【シリーズ】街角をゆくは、不定期で連載いたします。

<CELのホームページ>

エネルギー・文化研究所の活動や研究員を紹介しています。ぜひ、ご覧ください。

情報誌CEL