こんにちは。エネルギー・文化研究所の山納洋(やまのう・ひろし)です。

私は2014年から「Walkin'About」という、参加者の方々に自由にまちを歩いていただき、その後に見聞を共有するまちあるき企画を続けてきました。

その目的は「まちのリサーチ」です。そこがどういう街なのか、どんな歴史があり、今はどんな状態で、これからどうなりそうかを、まちを歩きながら、まちの人に話を聞きながら探っています。

この連載ではWalkin'Aboutを通じて見えてきた、関西のさまざまな地域のストーリーを紹介しつつ、地域の魅力を活かしたまちのデザインについて考えていきます。

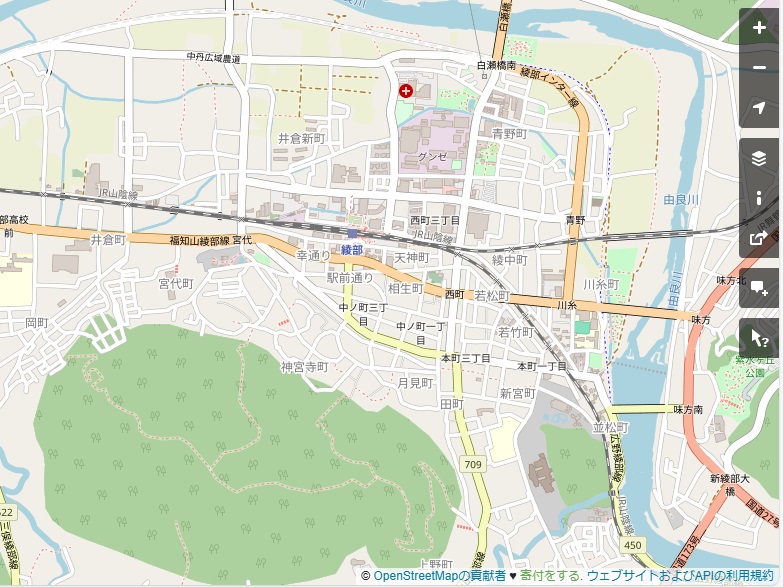

今日ご紹介するのは、綾部(京都府綾部市)です。

綾部は明治以降には養蚕と製糸業で栄え、かつては蚕都(さんと)と呼ばれていました。肌着メーカーとして知られる「グンゼ」創業の地であり、また明治時代半ばに興った新興宗教「大本」の本拠地が置かれている地でもあります。

綾部は古代に中国からの渡来民が支配した地域で、綾織りを生業とする漢部(あやべ)が暮らしていたことが名前の由来になっています。

江戸時代には水軍で有名な九鬼氏の綾部藩が置かれ、1871年(明治4年)の廃藩置県まで続きました。1889年(明治22年)、明治の大合併により何鹿(いかるが)郡綾部町が発足しました。

綾部城下町の雰囲気を残す田町界隈

江戸時代には、綾部では農家の副業として木綿や蚕などが育てられていました。明治維新以降、日本は近代国家を目指して殖産興業政策を進めましたが、当時外貨獲得の柱となったのが製糸業でした(明治中期には、生糸は日本の総輸出量の約1/3を占めていました)。群馬(富岡製糸場)や長野の諏訪地方などでは洋式の製糸工場が設置され、作られた生糸は横浜港から輸出されていましたが、何鹿郡の生糸はそれらに比べて品質が悪いと酷評されていました。その理由は、この地が西陣や丹後など国内の絹織物産地に近く売り先に困らなかったこと、最新の製糸技術が導入されず、多くの製糸場では手挽きで糸を紡いでいたこと、製糸場と養蚕農家の間にいた仲買人が私利を追求し、生産技術の進歩や品質向上が進まなかったことにありました。そんな綾部の蚕糸業を変えたのが、グンゼ創業者の波多野鶴吉でした。

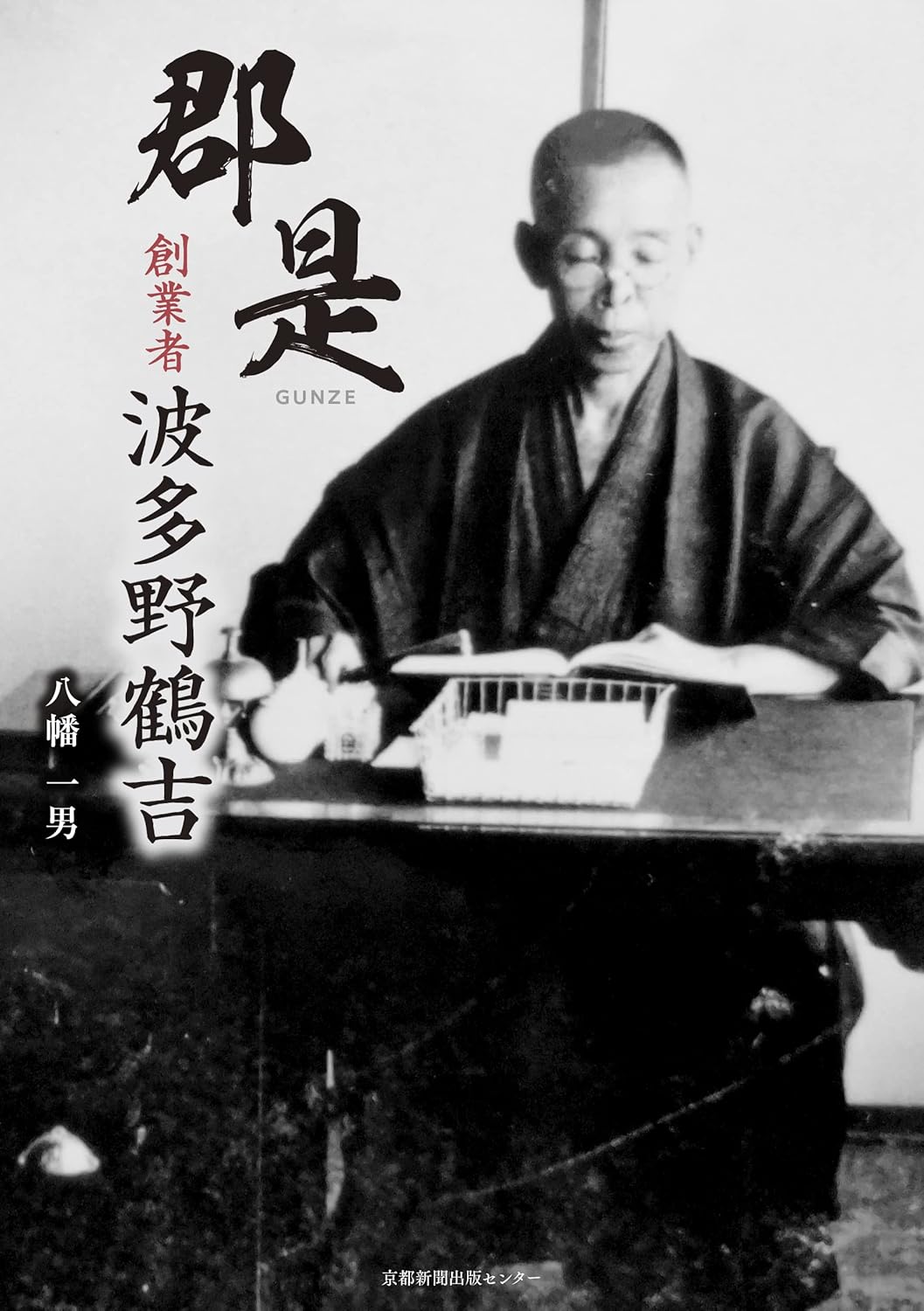

波多野鶴吉は、1858年(安政5年)、綾部町の九鬼藩の有力庄屋である羽室家の次男として生まれました。1866年(慶応2年)、資産家である波多野家に養子に出され、1875年(明治8年)、京都に出て数学と英語を学びました。遊学の費用がかさんだことから、鶴吉は波多野家の家財を売り払って学費に充てていました。彼は数学の解説書を出版しましたが、数学で身を立てることはできず、1881年(明治14年)に失意のうちに綾部に帰郷。鶴吉は放蕩息子の烙印を押されつつ、小学校で教員として働きました。

八幡一男著『郡是創業者 波多野鶴吉』

京都新聞出版センター 2021年

その時に、鶴吉は農家の子どもたちが養蚕の手伝いで寝る間も取れなかったこと、取れた繭が仲買人に買い叩かれていたことを知りました。鶴吉は綾部の蚕糸業の近代化を図り、地域を支える産業に育てようと決心し、1886年(明治19年)に何鹿郡蚕糸業組合の組長となり、養蚕の技術者養成を図りました。10年後の1896年(明治29年)、鶴吉は郡是製絲株式會社を設立しています。

「郡是」というのは、「郡のすべきこと」という意味です。鶴吉は、地域で地域のなすべき事業を行うことで地域を支えたい、との思いからこの社名をつけています。

会社設立にあたり、鶴吉は地元の養蚕農家や製糸家に少額出資を募り、製糸工場には養蚕農家の子女を雇用しました。鶴吉は「善き人が善き糸をつくる」との考えから、工女たちの人格形成に資する、キリスト教に基づく教育を実践しました。グンゼ綾部本社は「表から見れば工場、裏から見れば学校」と呼ばれていたそうです。

旧郡是製糸本館本社事務所(現・グンゼ記念館)

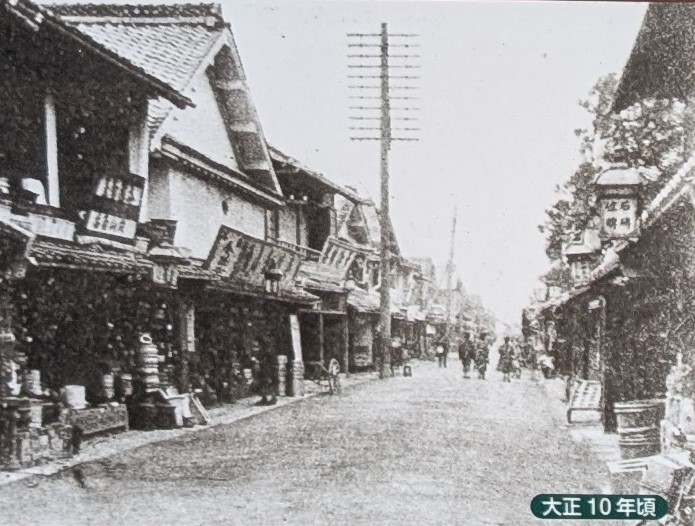

綾部の町には、南側に山と丘陵地があり、北側が由良川に囲まれた低地になっています。綾部城の陣屋は南側の山裾に設けられ、その北側に城下町(本町)が形成されました。明治時代には旅館や料亭をはじめ、多くの店が軒を連ねていました。グンゼの工場は北側の由良川近くに建てられましたが、多くの従業員が働き、暮らしたたことで、本町の西側にある西町通りは製糸工場の門前町として発展しました。

大正10年(1921)頃の西町通り(西町通りにある歴史看板の写真より)

昭和初期(1930年代)になると、世界的不況と人造絹糸(レーヨン)の急速な台頭によって、日本の蚕糸業は苦境に立たされました。生糸の価格が下落し、絹織物生産も低迷します。グンゼではこの時期に靴下の製造に乗り出し、戦後にはメリヤス肌着の生産に着手しています。メリヤスというのはニット(編み物)の古い呼び方で、素材は綿糸や毛糸です。つまり、生糸をつくる素材産業から、衣料品をつくるアパレル産業に乗り出しています。これらの工場は綾部以外の地に置かれました。グンゼはその後、プラスチックフィルムや電子機能材料など、独自の技術を生かした新分野を開拓していきました。そして1987年(昭和62年)に、祖業である製糸業から撤退しています。

綾部市全体の人口は現在約3万人。市が発足した1950年(昭和25年)の5万4千人から減少を続けています。綾部市では東側に工業団地を整備し、工場の誘致を積極的に図ってきました。

綾部駅の南東側にある本町通りには、文具屋、布団屋、呉服屋など古くからの商売が残されていますが、今では人通りは少なくなっています。JR線の北側にスーパーマーケットやロードサイド型のショップができたことで、日常の買い物は商店街からそちらに移っています。

現在の西町通り

グンゼでは、1917年(大正6年)に建設された洋風建築の「旧郡是製絲本館本社事務所」を使用して「グンゼ記念館」を設置。グンゼの経営姿勢や歩みとともに、養蚕と製糸に関する歴史的資料を展示しています。また1996年には創立100周年を記念し、大正時代に使用していた繭蔵を改造して「グンゼ博物苑」を開苑。グンゼの歩みを3つの展示蔵(創業期・現代・未来)で紹介しています。苑内には地元綾部産にこだわった特産品、新鮮野菜、加工品、工芸品などを取りそろえた「あやべ特産館」、170種類、1200本のバラが植えられている「綾部バラ園」が設けられています。

グンゼ博物苑

綾部市では10年前より、波多野鶴吉と妻・葉那(はな)を主人公とする連続テレビ小説の誘致活動を進めています。

昨年は活動の一環として、6月以降、大阪から劇作家・俳優の小栗一紅さんを講師を招いて朗読ワークショップを毎月開催していましたが、そこから市民による朗読団体「まゆまゆの会」が発足。今年11月2日(日)には、小栗さんが書き下ろした、鶴吉と葉那を描いた朗読劇『綾の糸撚る(あやのいとよる)』を、本町・西町通り沿いにある「ITビル」内のホールで上演する予定です。

養蚕と製糸が支えてきた綾部の歴史を学び、若い人たちに伝えていきたいと、高校生以下の子どもたちに無料で観ていただくプランを作り、現在クラウドファンディングを行っておられます。

グンゼ博物苑 展示蔵パネルより

市民朗読劇『綾の糸撚る』チラシ

グンゼ記念館は普段は金曜日のみ開館ですが、11月2日(日)には臨時開館されます。波多野鶴吉・葉那の朗読劇と合わせて、この町の歴史に触れていただく絶好の機会です。

【参考文献】

八幡一男著 『郡是創業者 波多野鶴吉』

小栗一紅作 『綾の糸撚る』

※【シリーズ】街角をゆくは、不定期で連載いたします。

情報誌CEL