こんにちは、エネルギー・文化研究所(CEL)の弘本由香里です。

私はこれからの地域・社会を支える文化やコミュニティ・デザインのあり方について考え、実践的な研究活動に取り組んでいます。

昨年11月に当コラム【明日のコミュニティ・デザイン 書籍出版編】で、一冊の共編著についてご紹介しました。「現代社会の困難=希望をめぐる難問に挑む!」をコンセプトに、さまざまな分野の研究者・実践者とともに編んだ、『コミュニティ・デザイン新論』(さいはて社、2024年9月発行)です。

同書が、今年6月に日本NPO学会賞・優秀賞を受賞しました。そこで、阪神・淡路大震災から30年、さらには第二次世界大戦後80年の節目の年に当たる今年、同学会と同賞の趣旨等を振り返り、授賞が意味することについて、改めて考えをめぐらせてみたいと思います。

1. 阪神・淡路大震 災と日本NPO学会の誕生

1995年に起きた阪神・淡路大震災は、戦後の都市行政や地域社会の弱点を突く大災害でした。そこで注目を集めたのが、救援や復旧・復興支援のボランティアの活躍でした。行政頼みの防災の限界とともに、減災という概念が登場し、地域における人と人のつながり、ソーシャル・キャピタル(社会関係資本)の重要性が認識されました。また、福祉分野をはじめ市民の多様な生活支援ニーズにきめ細かく迅速に応える、民間非営利セクター(NPO)の社会的価値が、広く社会に認知されていきました。

NPOの役割に期待が寄せられる中、多くの実務家や研究者と超党派の政治家によるNPO法制定に向けた動きが起こり、1998年の特定非営利活動促進法(NPO法)の施行に結実。NPOは地域・社会の課題解決に関わる、重要な担い手の一つとして法制度面でも明確に位置付けられていくこととなりました。

こうした動きと連動して、NPOの研究や実務に携わる全国のキーパーソンが集い、1999年3月に日本NPO学会が設立されました。目的(会則第2条)として「NPO、NGO、ボランティア、フィランソロピーなど、民間非営利活動に関する研究および活動成果の発表と交流、教育の普及を行い、もって社会に貢献すること」が掲げられています。

初代会長は林雄二郎氏(当時、日本フィランソロピー協会会長)、副会長は本間正明氏(当時、大阪大学大学院教授・経済財政諮問会議議員)。発起人にはさまざまなセクターから400名以上が名を連ね、大きな社会的出来事であったことを物語っています。

2. 日本NPO学会賞の目的と今年の受賞作

日本NPO学会賞は、「日本を中心に活動する研究者および実践家の行うNPO・NGO・ボランティアなどに関する研究および実践報告、および海外の研究者および実践者が行う日本のNPO・NGO・ボランティアなどに関する研究および実践報告のうち、特に優れたものに対して『日本NPO学会賞』を授与し、一層の研鑽を奨励することを目的として、林雄二郎初代会長の寄付を基に、2002年度に創設された」(同学会HPから)ものです。

第23回目となる今年(2025年)の日本NPO学会賞の受賞作には、以下の5点が選ばれました。

<林雄二郎賞>

・吉田忠彦(2024)『NPO支援組織の生成と発展〜アリスセンターによる市民活動支援の軌跡』有斐閣

<優秀賞>

・櫻井常矢(2024)『地域コミュニティ支援が拓く協働型社会−地方から発信する中間支援の新展開−』学芸出版社

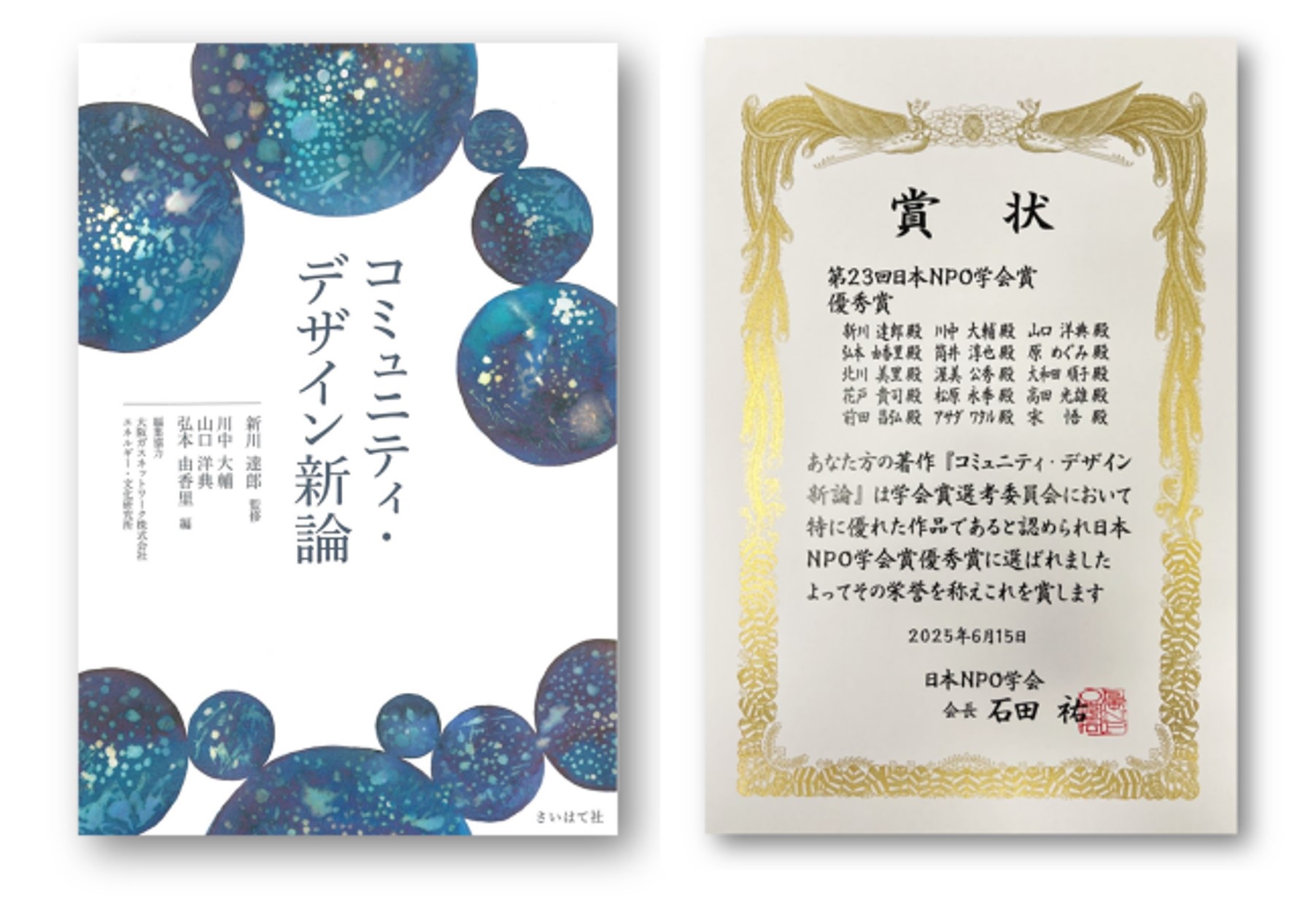

・新川達郎監修 川中大輔・山口洋典・弘本由香里編著(2024)『コミュニティ・デザイン新論』さいはて社

・牧田東一(2024)『リベラルな帝国アメリカのソーシャル・パワー〜フォード財団と戦後国際開発レジーム形成』明石書店

<奨励賞>

・會澤裕貴(2024)『寄付者のエンゲージメントが寄付者のロイヤルティに与える影響- コミットメント、信頼、満足との関係に着目して –』東京都立大学大学院

今年は、例年より推薦作が多く、選考委員を5名から10名に増員し、二日間にわたる議論を経て、授賞作が決定されたと聞きました。優秀賞のうちの一つが、私が企画・編集・執筆に参画した『コミュニティ・デザイン新論』です。6月15日に行われた表彰式(同学会研究大会、関西学院大学西宮上ヶ原キャンパスにて)では、同作について、現代社会の難問に対し、コミュニティと共生の観点から、異なる多様な分野の研究者・実務家による真摯な議論が、今後のコミュニティ・デザインの理論と実践の可能性を拓いていると評されました。

そこで、2025年という節目の年にあって、同書が評価された意味について、改めて私なりに考えをめぐらせてみたいと思います。

第23回日本NPO学会賞・優秀賞受賞(2025年6月15日)

新川達郎監修 川中大輔・山口洋典・弘本由香里編著(2024)

『コミュニティ・デザイン新論』さいはて社

3.『コミュニティ・デザイン新論』の受賞が問うこと

NPO法の制定や、日本NPO学会設立の引き金となった、阪神・淡路大震災が発生した1990年代は、1991年のバブル経済崩壊に象徴されるように、戦後復興とともにあった成長神話の終焉と軌を一にしています。

社会・経済のグローバル化や人口の高齢化が急速に進み、地域経済やコミュニティが明らかに弱体化していくなかで、行政あるいは市場メカニズムだけでは対応しきれない、生活者の安心・安全や生活の質をいかに支えていくのか。構造的な課題と危機感を背景に、まちづくりの担い手のあり方も、行政主導から、市民主導、行政と地域の多様な主体とのパートナーシップへと、構造転換が模索されていきました。

『コミュニティ・デザイン新論』の執筆者の過半も、こうした構造転換に向き合い、研究者や実務家の立場で、あるいは実践と研究の二足の草鞋を履き、アクションリサーチなどの手法を用いて、30年余を歩んできた人たちです。

阪神・淡路大震災時に10代だった人は40代に、20代だった人は50代に、30代だった人は60代に、40代だった人は70代に…。異なる世代間でバトンが手渡されていく一方、周辺に目を向ければ格差や分断が深刻化し、気がつけばこれまでNPOやボランティアを支えてきた地域の中間層が崩壊しつつあります。

社会が不安定化すると、格差や分断にいっそう拍車がかかり、ともすると権力の暴走も生じやすくなります。そこで、今、改めて問われているのが、生活者一人ひとりの地に足の着いた思考と行動、地域・社会における賢明なフォロワーシップの在り方ではないでしょうか。

同書は「現代社会の困難=希望をめぐる難問に挑む!」をコンセプトに、「共生社会に向けての包摂/平等はいかにして可能か?」、「むら・まちの持続/縮退はいかにして可能か?」、「現代的な共同性/公共性の創造はいかにして可能か?」の3つの難問を入り口として、それぞれの歩みを通して、賢明なフォロワーシップを育み支えるものは何であるかを問うています。私は、そこにこそ同書の受賞の意味があるのではないかと考えています。

受賞を機に、さまざまな困難=希望に向き合う方々とともにさらに読み耕されていくことを願い、受賞のご報告とともに、改めて同書をご紹介せていただきます。

【書名】『コミュニティ・デザイン新論』

【監修/編】新川達郎[監修]/川中大輔・山口洋典・弘本由香里[編]

【編集協力】大阪ガスネットワーク株式会社エネルギー・文化研究所(CEL)

【体裁】四六判並製/368頁

【定価】本体3,000円+税 ※電子版は半額

【発行日】2024年9月9日

【発行所/発行人】さいはて社/大隅直人

【目次】

序章 対談 ― 難問に向き合っていくために

第1部 共生社会に向けての包摂/平等化はいかにして可能か?

第2部 むら・まちの持続/縮退はいかにして可能か?

第3部 現代的な共同性/公共性の創造はいかにして可能か?

終章 座談 ― 実践的研究へ

※目次の詳細は、https://saihatesha.com/books02-35.html

【著者】

新川達郎、川中大輔、弘本由香里、筒井淳也、原めぐみ、北川美里、渥美公秀、山口洋典、大和田順子、花戸貴司、松原永季、?田光雄、前田昌弘、アサダワタル、宋悟

※著者の詳細は、https://saihatesha.com/books02-35.html

情報誌CEL